编者按

近两年来,农民工返乡创业,实现了从“输出一人、致富一家”的加法向“一人创业、致富一方”的乘法转变,对新农村建设起着极大的推动作用。本报拟载几个农民工返乡创业的故事以飨读者。

“养猪大户”杨关/独臂闯出返乡创业路

农村党员、残疾人杨关,在宋旗镇大坡村桃花井,投资70多万元创办的占地8亩,年出栏1000多头,年利润10余万元的安顺开发区黔杨养殖场。

21岁那年,他在一家生产碳酸钡的工厂里搞机修,不幸因公受伤,左臂被截肢,造成二级伤残。在因残疾不能外出务工挣钱的日子,他坚信“要创业、要拯救自己,要撑起这个家”,从此开始了他的创业路……

虽然干活不方便,杨关却是善于思考的人,在帮助父母干点农活的同时,杨关觉得养猪是一个赚钱的行业。2003年,他只圈养了二头猪,为了学到适合的养殖技术、他曾经在养殖场里做过苦工,四处考察并向技术人员取经,也经常到书店购买专业书籍、上网查询专业资料,苦心经营两年后,养猪规模逐渐扩大,赚了一些钱。

2010年看着政府一直在为“保供稳价”调控生猪市场,杨关认为,养猪已不像前些年那样利润大了,想要利润多,必须扩大规模养殖。2012年在市区残联、组织人事等政府部门的沟通协调下,区农林牧水局出资25万元用于养猪场的基础建设,加上自己多年的艰辛积累的资金和在朋友处借到的钱拼凑了40多万元,建起了这个适应本地气候、地理条件的养殖场。

为了帮助村里的人共同致富,并把好的养殖经验传播给他们,杨关先后无偿赊了100多头小猪给感兴趣的村民饲养,承诺可以等到猪长大卖出去后再收回小猪的成本,并雇用了6个村民(其中3个为残疾人)在养殖场工作。在养殖场打工的村民杨小东,在赊猪之前家里也养过猪,可是没有人指导,时机、技术、防疫等方面都有所欠缺,还要担心猪死亡造成的经济损失,养起来十分吃力,所以为了赚钱养家,他曾经四处打工,居无定所。在杨关的支持和指导下,通过一年多的努力,家里的猪越养越多,杨晓东不仅能够熟练掌握养猪技术,还被杨关聘为养殖场的养殖技术人员。因为杨关在发展养殖业的同时对村民的扶持,荣获了2012年首届“影响安顺”十大公益人物称号。

“黔杨养殖场成立之初,就把养殖和推广优良猪种定为经营模式,把影响和带动周边养殖户、贫困户、残疾人作为主要目的”杨关说,他打算花一至两年的时间,把桃花井周围的荒山利用起来,把占地面积再扩大一倍后,发展养殖场的二期工程,争取年出栏量达到5000头以上,也能带动更多的村民一起养猪致富。

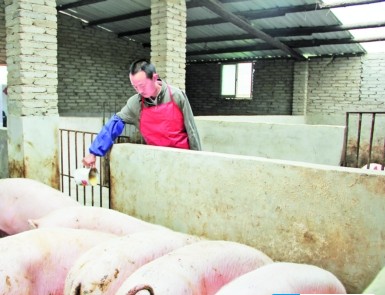

返乡农民工杨关在养殖场喂猪。

“致富带头人”吴长富/传播技术共奔小康

吴长富,16岁开始外出打工。因喜欢钻研科技种植、养殖,从20多岁就返乡,开始创办和推广蔬菜养殖技术,成为了安顺开发区宋旗镇龙旗村青年农民中的致富能手。因带动村民种植蔬菜从几户发展到四、五十户,从几亩地发展为近百亩,一度受到村民的信赖,他于2005年-2010年期间被选为龙旗村村主任,先后获得了贵州省劳动模范、贵州十大优秀青年农民、安顺市杰出青年农民、开发区优秀共产党员等一系列荣誉称号。

2010年村主任选举落选之后,吴长富带着17岁的孩子外出做工程,每月收入近1万元,这也是他人生旅途上的第二次打工经历。2012年,宋旗镇从外地引来了种植香菇的项目,想在几个村进行推广,乡镇及村里的领导首先想到的是他,并多次找到他动员谈话,他又回乡搞起了种植。

2012年5月,他尝试着种植的香菇由于种子受到污染,70%的菌包被废弃,但是种香菇的念头,他没有一点动摇。

2012年12月,剩余的30%的香菇有了收益,但乡亲们还是持观望态度,他决心继续发展,没有丝毫犹豫。用他的话说:“村民们看到我今年坏了那么多菌包,不知道我是亏还是赚,所以我还要继续发展,让大家真正看到效益,都种起来了以后,我才会出去做工程。”

多年来,吴长富一直致力于在家乡创办与推广蔬菜种植。在他家乡龙旗一带从依靠原来的农作物种植转变到经济作物种植,从单一的粮食种植转变到西红柿、茄子、棒豆、辣椒、姜、香菇等多品种蔬菜种植,起到了青年农民模范带头的作用。

致富能手吴长富在自己搭建的大棚里查看香菇菌包。

京公网安备 11010202007241号

京公网安备 11010202007241号