曾诗鸿:北京工业大学经济与管理学院研究生导师,研究方向:金融与风险管理

马维娜、杨梅、周若达:北京工业大学经济与管理学院

摘要:基于当今中国经济的飞速发展,金融服务在人们生活中作用日益显著。但是,由于很多偏远地区金融服务条件有限,农村居民对于金融机构的了解和信任程度有限,以至于农村金融机构不能得到充分的利用,更不能很好地服务和帮助当地居民合理管理自己的财产,从而导致金融行业在农村发展滞后。因此,我们将针对这一问题对贵州省六枝特区新窑乡金融排斥现象情况进行研究。通过实地调查,我们针对农村居民收入、金融机构个数、银行职员的态度、距金融机构远近等问题进行访问调查,用判别分析和建立Logistic模型进行分析,得出影响农村居民存钱行为的3个主要因素,即全年家庭总收入、金融机构个数以及银行职员的态度。并提出相应改善建议以期促进该地区金融服务行业的发展。

关键词:金融排斥 农村金融机构 判别分析 Logistic回归

1 引言

1.1金融排斥

金融排斥(Financial Exclusion)理论是一门新兴理论,最初是国外金融地理学家的研究议题,是西方金融地理学家"新金融地理"的研究方向之一,研究的重点是金融机构和服务的地理指向性,后来越来越多的经济和社会学家开始关注这个问题。

Sherman Chan 界定金融排斥为:在金融体系中人们缺少分享金融服务的一种状态,包括社会中的弱势群体缺少足够的途径或方式接近金融机构,以及在利用金融产品或金融服务方面存在诸多困难和障碍。

我国学者认为金融排斥是一个多维度的动态复合概念,它主要包括以下维度:地理排斥、评估排斥、条件排斥、价格排斥、营销排斥和自我排斥。

1.2背景与现状

目前,金融业发展迅速,经济水平和人民生活水平有了显著的提高。但是,中国地区发展不均衡的现象尤为严重,特别是某些农村地区的经济发展较为滞后,金融业欠发达,很多农村人民对金融机构了解程度和利用情况均不理想,同时,金融机构对他们的信任程度也相当有限,因此便产生了金融排斥现象。这种现象由于其普遍性及重要性,正逐渐成为人们关注的焦点。

金融排斥现象不仅存在于我国这样的发展中国家。放眼世界,许多经济发达国家也仍然存在着金融排斥的现象。比如英国政府针对国内存在的金融排斥,认为是金融市场失灵的一种表现,具有显著的负外部性,需要政府采取适当的措施进行干预,实施政府出资推动解决金融排斥问题。政府实施了一些创新性计划帮助贫穷人群积累资产,使其能得到最基本的金融服务。如实施"储蓄门户"计划,建立社会基金等,采取一些措施鼓励银行与邮局、银行与信用社等非盈利性组织之间建立伙伴关系,拓展金融服务通道,并且积极支持农村信用社的发展作为减轻金融排斥的一种手段。在美国,政府制定社会再投资法案(CRA),规定银行业的评级考量指标之一就是其在低收入社区及农村提供的存贷款服务,从而防止金融机构或部门在低收入地区撤并机构。同时提供强有力的政策支持体系和比较完备的农村金融法律体系来解决金融排斥。

1.3选题意义

随着当今世界的发展,金融机构在世界不断泛滥,但是远在偏远农村的农民们却不了解这些金融机构,而农民是中国所特有的一个特殊群体,具有两亿多人的庞大规模,当今的金融问题使他们问题中很重要的一个社会发展必须的问题,然而,在他们看来这些东西对于他们自己没有那么多的作用,有的人甚至不愿去了解,产生银行与农民伯伯们之间的矛盾,农村当前的发展情况,农民伯伯他们与金融机构之间的严重脱离,为了更进一步了解农村对金融机构的了解程度,更好促进金融机构在农村地区的发展,进一步提高他们的生活水平,使得金融机构与银行之间更加和谐。并从这次调查中,找出相关原因,提出相关建议。我们特此选题。

2 研究方法

本调查旨在研究贵州省六枝特区新窑乡的人民与金融机构之间的关系,由于该地金融机构多样性较低,因此我们以最普及的银行为例,将其作为金融机构的代表,研究其与该地区人民之间的联系。

为了能够客观、真实、有效地得到调查数据,经过商议,我们决定采用发放不记名调查问卷和走访乡干部的方法。考虑到农村人民的文化水平,我们在题目的描述中尽可能使用通俗易懂的语言,并为不识字的调查对象朗读问卷内容,完全按照被调查者的意思代为填写。我们在问卷题目的设置上,充分考虑了接受调查者的实际情况,主要采取选择题的形式。而且为了更好地了解真实情况,我们在一道题中设置了"原因"一栏,供被调查者填写具体内容。

在统计分析部分,我们采取了图表展示与回归分析相结合的方法,以期在直观显示结果的基础上进行进一步严谨的数字分析,挖掘其中一些因素潜在的相关关系、判别分析和建立Logistic回归模型来分析该地区发生排斥现象的原因,得出相应的改进方法。

另外,由于金融排斥理论提出较新,目前研究还较少,我们通过大量查阅网络资料、书籍文献,以及听讲座、请教指导教师的方式,得到了许多有效信息,并将其应用于本次调查研究中。通过收集大量的与金融排斥相关的信息以辅助对该地区金融排斥现象的研究。

3 文献综述

近年来西方学者对金融排斥的研究兴趣不断升温。早期的金融排斥文献主要侧重于剖析金融网络和服务的地理可接触性或可渗透性(Leyshon A and Thrift N,1944;1995).因此,英国政府针对国内存在的金融排斥,认为是金融市场失灵的一种表现。在美国,政府制定社会再投资法案(CRA),规定银行业的评级考量指标之一就是其在低收入社区及农村提供的存贷款服务,从而防止金融机构或部门在低收入地区撤并机构。

随着与社会的发展,金融排斥成了世界性的问题。针对我国农村严重的金融排斥与过度负债,学者从不同角度、不同层面对该专题进行了全方位探讨,包括其概念的内涵与外延、已被排斥对象、排斥的动态过程、原因与后果等。其中在我国具有代表性的研究成果包括:田霖的《我国金融排斥的城乡二元性研究》(中国工业经济,2011)、《我国农村金融排斥与过度负债》(财经研究,2007)提出了金融排斥下,农村经济结构转型困难;并针对此问题,以六维度视角剖析排斥的成因,从而提出缓解排斥与过度负债的对策,弱化城乡二元结构。程志强,潘晨光主编的《城乡统筹蓝皮书书》(2012)、冯昀,《制度变革是农村金融深化的关键》(农村经济,2009)等等一些学术论文及著作。他们从不同的角度,解释了农村金融排斥的成因,分析了缓解的可行性,并提出了缓解措施。对我国城乡一体化进程起了重要的推动作用。

4 结果与分析

4.1数据图分析

4.1.1家庭基本情况

本次共发放调查问卷68份,回收68份,问卷回收率与问卷有效率均为100%。以下图表中的数据均为选择该选项的人数。

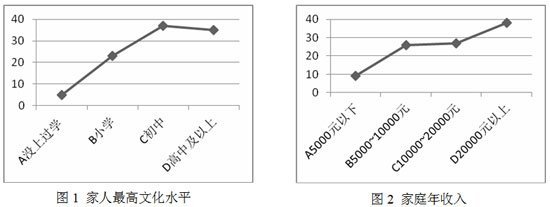

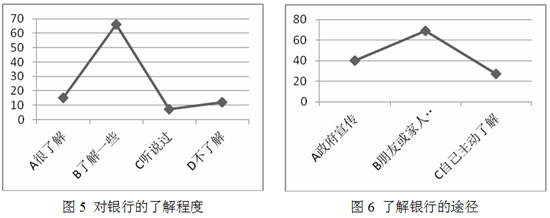

根据图1、2、3、4我们可以看出农村家庭学历在初中及初中以上的家庭占大多数比例,她们依靠外出打工和种地获取收入来源,家庭年均收入不足20000元的占60%-70%,然而这些收入她们大多数用来衣食住行,其他方面占很小的比部分,当然其他当中包括金融投资方面。由此,可知农村金融的不发展与农村经济的发展有关,与当地的工业、旅游业等有关,要使得更多的农民有自己给更多的收入。

4.1.2对银行的了解情况

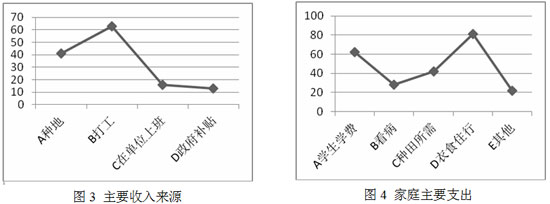

图5、图7右偏分布,图6、图8基板上接近于正态分布,由此可知偏远农村的金融服务不到位,没有建立健全金融机构管理体制和宣传机构,政府及相关金融机构要充分向农民大力宣传,做到让她们充分了解金融机构。

在该农村地区,金融的发展是一大缺陷,存在着地理上的排斥,制度管理上的排斥,条件上排斥和金融产品不适合农民需求排斥。地理上排斥,金融机构数量小导致地理上问题;制度上排斥,银行人员态度问题;条件上排斥则为了解程度和途径问题;还有自我心理上的排斥,他们对金融机构信任度比较小或者说不相信;宣传不到位是的产生了在营销上的排斥问题,产品的不合适农民的需要。

4.1.3与银行的往来情况

0

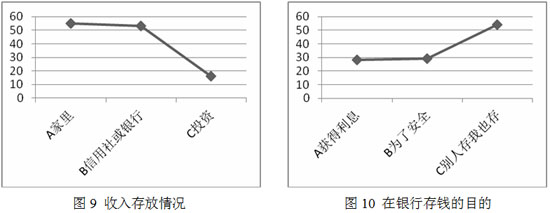

从图9、10、11、12、13展现出,在我们农民心中,金融机构是一个不值得信赖的机构或者说农民不能够完全信赖的机构,还有就是收入决定了很多农民们不能把钱存入银行或者

投资各个金融机构,其次银行的很多高端业务不适合与农民的投资,金融机构的管理使得农民感觉到自卑或者不愿意往来各种相关金融机构。这样多方面的原因导致在大多数的偏远农村出现了了严重的金融排斥现象,最终阻碍了金融机构在偏远农村的发展。

以上两个方面说明了金融排斥现象的问题所在:地理排斥是指被排斥对象由于无法就近获取金融服务,不得不依赖公共交通系统到达相距较远的金融中介;条件排斥是指对经济主体获取金融产品的附加条件不尽合理;价格排斥是指金融产品价格过高并超出了某些主体的偿付能力,将这些经济主体排斥在外;营销排斥是指主流金融机构的目标营销策略,往往会将某类人群有效排除;自我排斥则与被排斥主体的自身经历和心理因素相关,是被排斥主体主动将自身排斥在主流金融体系之外。以上共同构成金融排斥的复杂集合。这些排斥问题有以下原因产生:

在经济高速发展同时金融机构商业化、市场化经营成为主流,金融机构经营战略与经营行为的不断调整排斥着低收入人群、欠发达地区的现象也已经开始显现。农户即便能够接近金融资源,但真正要获得一定的金融服务如贷款,也要满足农村金融机构的一些附加条件,这些附加条件农户也往往难以达到。按照农村地区金融机构的信贷制度要求,在发放贷款时,往往是抵押或信用贷款,由于农村金融机构没有建立起全面、系统的农民个人信用档案,而且农民也难以提供证明自己信誉和还款能力的有效资信;在农民缺乏可抵押的资产(即便是抵押的房屋,也难以处置变现)的情况下,金融机构即便是向农民发放担保贷款,农村中也很难找到有担保能力并愿意为农民贷款承担保证责任的担保人和担保物。这样的要求在很大程度上已经将广大农户排斥在金融服务之外。

农村金融机构对农户的金融需求也具有较强的价格排斥性。高价金融服务不适合农村金融发展,以主导农村金融供给的农村信用社为例,信用社出于自身财务上可持续发展和盈利的考虑,在经营中也有日趋脱离"三农"的商业化倾向。有研究表明,在政策允许的情况下,农村信用社贷款利率大部分上浮幅度达到或接近最高限,增加了农户借款的成本。可见,我国农村金融服务的主要供给者农村信用社,在贷款价格方面已经对大多数农户的金融需求产生了排斥性,降低了农户对资金的可获得性。

在市场营销方面,农村金融机构的经营取向也把农村地区的金融需求排除在金融产品营销目标市场之外,涉农金融机构的市场定位和营销取向也在逐渐偏离农村。

4.2模型实证分析

变量定义:Y是否把钱存入银行

X1家人的最高文化程度

X2全年家庭总收入情况

X3周围银行个数

X4银行工作人员的态度

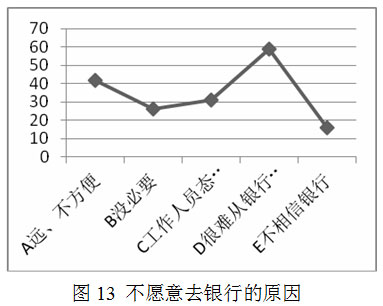

4.1.1判别分析

典型判别式函数摘要

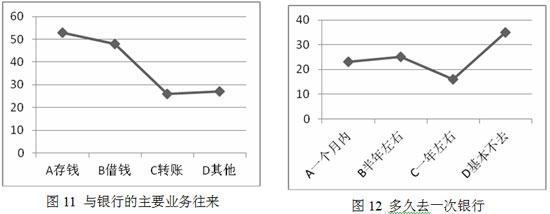

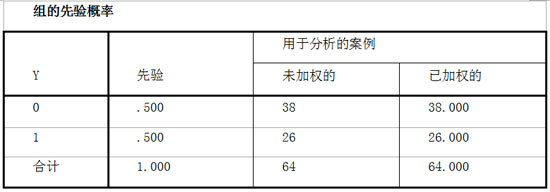

从表中可以看出,所用分析中只有一个判别函数,特征只为0.433,方差百分比为100%,方差累计百分比为100%,正则相关系数为0.55。

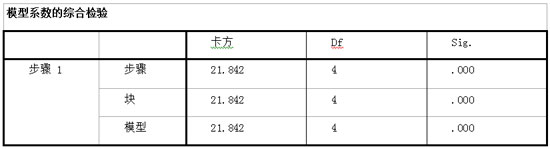

从表中可以看出,Wilks和Lambda值为0.698,卡方统计量为21.57,P值

0

从上表中可以看出,标准化的典型判别式函数主要受X1、X2、X3、X4的影响。得到形式可以写成:

Y=0.02***1+0.669X2+0.581X3+0.459X4

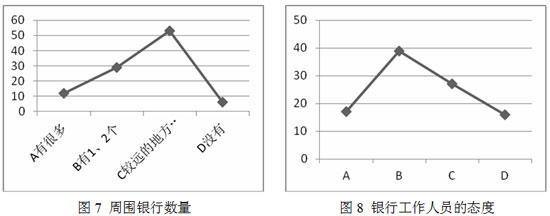

这说明了人们存钱的愿望与家庭全年总收入、金融机构和金融机构工作人员的态度有着很大的关系,然而农民的受教育程度则与农民的存钱愿望没有与家庭收入、金融机构个数和金融机构工作人员的程度高。这可以看出,金融排斥现象的产生与农村经济的发展有着很大关系,经济的发展拉动了金融行业的发展,增加人民的收入,促进金融业的发展。近年来,"西部大开发"在不断地进行中,这针对当地的经济发展起到了很大的作用,在一定程度上促进了西部地区的发展,同时促进了金融业在西部地区的延伸。

0

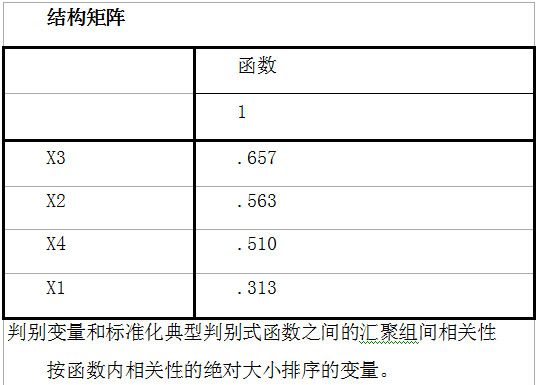

从上表结构矩阵中我们可以看出变量对于判别函数的影响的大小为:X3>X2>X4>X1

0

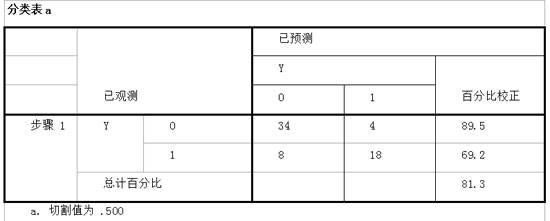

由上述输出结果知,已对初始分组案例中的76.6% 进行了正确分类。

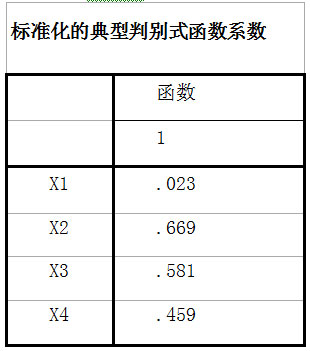

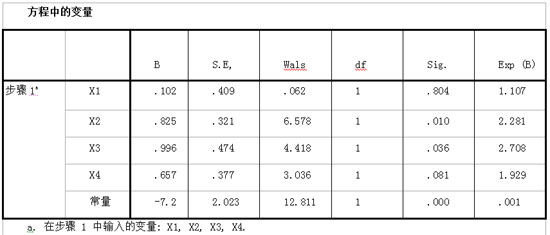

4.1.2 Logistic回归

0

由上述输出结果知:X1的效果不显著,X2、X3对Y的影响较为显著,虽然X4的伴随概率值大于0.05,但仍小于0.1,根据实际经验,也可将X4留在模型中。

可以得到逻辑回归模型:

0

Y=0.825X2+0.996X3+0.657X4-7.24

因此,X2、X3、X4对Y的影响较为显著,即全年家庭总收入、周围银行个数、银行工作人员的态度对人们是否把钱存入银行有显著影响。

同时,我们总结出金融交易行为是由外在存在金融条件以及内在了解并有需求而产生的。所以金融场所的建立以及教育的普及就是势在必行的。

综上所述,我们认为对存款行为的影响,主要是由于收入的多少、金融场所个数、员工的态度、了解程度等因素的影响。以上几种因素都在增加该地区农民存钱的愿望,从农民的全年收入、金融机构个数和银行工作人员的态度等对于金融机构的发展在一定的程度上占了很大的比例,他们在一定的程度上以金融在该地区的发展有着密不可分的作用。

然而,对比我们城镇的金融发展,我们的金融机构数量就在我们转眼之间,由于高速发展大城镇的金融制度也比较健全,城市居民的月平均收入将近是该地区农民的全年收入,及融机构的宣传比较到位,这写都有利益高价金融服务的发展。相对于该地区而言,金融机构的发展是相对较缓慢的,不仅与农民收入、金融服务宣传有关,还与该地区的不健全、不适合金融业的制度有着很大的关系。在此情况下我们要找出一条合适该地区发展的金融业务,合适该地区农民需求的金融产品和有利益该地区发展的金融制度。

5.结论与建议和意见

5.1根据以上数据结果显示,我们可以得出以下结论:

全家年收入的增加刺激着人们想要存钱的愿望;银行等金融场所的个数的增长有助于提升人们对于存钱的愿望;员工的态度的改进有助于激发人们存钱的愿望;对金融产品的了解有助于人们更理性地选择金融产品,从而增加收益;而金融机构与农民所居住的远近也有关,也就是说金融服务机构离自己家越近,越刺激人们想要存钱。

5.1.1对于该地区广大人民群众

对于人们,可以利用教育与激励措施促进人们对于金融服务的需求。因为促进人们对于金融服务的需求的最有效方式是提高人均收入,同时使人们了解金融行业。与此同时,促进人们对于金融服务的需求的调控方式还有激励措施,如政策优惠与补贴,能让他们深切感受到金融交易的好处。同时,我们还希望人们能改变存款方式的方式,将存款于家变成存款于金融行业。即:短期内使用活期储蓄,长期使用定期存款或国债等低风险投资。

5.1.2对于该地区的金融服务行业

对于金融行业,可以通过使交易行为的达成更简单化、全面化促进金融服务的改变。金融行业的全面化,低价格化,能够减少价格或其他因素对于中下层收入人群的刺激,可以使金融产品更加满足中低层收入人进行金融交易的欲望。

5.2建议和意见

5.1.1对于金融服务行业

(1)改变金融产品的价格,将高价金融服务向低价金融服务转变:要开发适合农民的金融产品,从营销模式上消除农民的不了解状态,让更多的人买得起金融机构开发的金融产品,而不是"依葫芦画瓢"地拿来用,适合于农民的金融产品,推动农村金融的发展,叫嚣排斥现状产生;

(2)将进入门槛高的金融交易向进入门槛低的金融交易转变:降低金融信贷业务的门槛是的大多数农民都能参加到金融业务中来,不能把农民排斥在外,中国是个人口大国更是农业大国,也就是说,农民在我们的生活中扮演着重要角色,要与农民互动;

(3)将多方面的金融服务向集约型、专一型的金融服务转变;

(4)重点建立适合于农村、更有地区特色的金融服务,因地制宜方能事半功倍:建立适合于农民的金融机构,做出该地区金融业的特色,使得农民也在其中受益,农村金融服务产品和服务方式创新要充分认识到目前农业产业化、农村城镇化的加快发展趋势,要适应农村金融需求多样化、农村金融服务点多面广的特点研发出低成本、针对性、可复制、易推广的农村金融产品, 如小额信用贷款、联保贷款、农村小企业贷款、社团贷款、农村宅基地抵押贷款等。

(5)还需加强对员工服务质量的培训以及奖励机制的建立:在金融机构管理中健全的适度是成功的关键,建立健全金融机构体制是金融机构在不断发展中要不断进行的,通过特定的金融机构体制,进行各种类型的员工培训和奖励机制,使得员工和金融机构活动的参与者更加愿意主动来参加金融活动,以期促进金融也发展,破解农村金融排斥,要建立具有普惠性金融体系, 推进农村金融产品和服务方式创新。

5.1.2对于当地政府:进行合理干预

对于政府,利用政策加强现实改进,加快金融设施建设是一项需要重视的工作。因为金融基础设施建设具有长期收益性,且负面作用小,而且能够提高农村居民的收入。所以,及时发展金融服务是十分重要的。

但是,在加强金融设施建设的同时,要将目光放长远,需要注意金融服务的合理性、先行性。在金融设施建设达到一定程度时,要注意金融设施的建设是否合理,在向低价金融服务转化的阶段要注意是否有不适应的现象产生,同时要有度的把握。因为农村的经济发展毕竟比不了城市,所以注意不要过度发展。要注意收益与付出是否成比例。

结语

经济的高速发展是符合社会基本意愿的。同时,金融行业的兴起又是经济发展的必经之路。任何行业的兴起在初期都会遇到一些困难,而且解决问题的过程一定是曲折的,所以在这过程中不可缺少人们的支持与信心。但是,我们相信问题最终是可以被解决的,金融行业的兴起一定能给中国农村带来新的机遇!金融排斥不再是陌生概念,相信在不久的将来,随着经济的发展,金融排斥现象将会越来越小,金融业也会在我们国家高速发展,贯穿着我们国家的每寸领土。

参考文献

[1]瞿雯雯.金融排斥研究及其治理[J].甘肃金融,2010,(02):26-28.

[2]李涛,王志芳,王海港,谭松涛.中国城市居民的金融受排斥状况研究[J].经济研究,2010,(07):15-30.

[3]许圣道,田霖.我国农村地区金融排斥研究[J].金融研究,2008,(07):195-206.

[4]何德旭,饶明.我国农村金融市场供求失衡的成因分析:金融排斥性视角[J].经济社会体制比较,2008,(02):108-114.

[5]高沛星,王修华.我国农村金融排斥的区域差异与影响因素基于省际数据的实证分析[J].农业技术经济,2011,(04):93-102.

[6]王德朋.对我国有关地区金融排斥的研究[J].时代金融,2012,(03):74.

[7]谢丽华.关于农村金融排斥问题的思考[J].西南金融,2012,(08):26-29.

[8]魏晃.我国金融排斥问题研究[D].厦门大学,2008.

[9]孟德锋,卢亚娟,方金兵.金融排斥视角下村镇银行发展的影响因素分析[J].经济学动态,2012,(09):70-73.

作者:曾诗鸿 马维娜 杨梅 周若达

京公网安备 11010202007241号

京公网安备 11010202007241号