我们所期待的,或许不应是乐活之类概念的永存永续、形式的中规中矩,而是对其精髓的贪婪吮吸

“乐活城”位于五环之外机场附近的孙河乡,它不是一座城市,只是一个食品超市连锁企业的名字。从种类上来看,这里的食品与北京城里任何一家小区便利店所提供的都没有太大区别,只是价格高昂。

店址偏僻,几乎不会有住在城里的人专程驾车过去购物。如果在天气上好的日子从市中心开车向五环方向行进,左右两侧鱼贯前行的大货车,远处天际灰黑色的尘雾似乎在不断提醒你,这不是一个快乐健康的旅程。

这座旗舰店面向的顾客大多来自顺义“中央别墅区”,这是经过了十余年开发建设所形成的高端住宅区域,居住人群70%以上皆为外籍人士。

开业已经两年,但是这里还说不上生意兴隆。而烜赫一时的“乐活”概念似乎也步入生命周期的尽头,时间也是两年。

正如当初的小资、雅皮以及紧随其后的BOBO族(布波族),这些流行概念在兴盛的时候,几乎被一切美好生活态度的预设所填满,而消亡也几乎就在一夜之间。

同样,乐活在经历了“欧美——日本——中国香港、台湾——中国内地”的传播路线之后,就像经历了一个过滤器,失去了应有的一些分量,留下的却也不一定是精华。

时尚标签

现代传播集团北京地区编务总监李孟夏说,乐活和之前所有的那些概念一样,不过是“媒体的噱头、时代的泡沫”。

这家传媒集团在2007年推出了一本以“乐活”为诉求的杂志——《LOHAS健康时尚》。

“乐活”是LOHAS的汉语音译,即“Styles of Health and Sustainability”中每个英文单词的第一个字母的组合,直译过来就是“健康可持续性的生活方式”。

它最早出自美国社会学者保罗·雷(PaulRay)和同事于1998年合著出版的《文化创造:5000万人如何改变世界》(The Cultural Creatives: How 50 Million Peopleare Changing the World)。书中首次以LOHAS为名对“乐活族”(Lohasian)做出了定义:“一群人在做消费决策时,会考虑到自己与家人的健康和环境责任”。

尽管乐活与消费如影随形,但其最初的落脚点是与人们日常生活紧密关联的有机消费品。乐活,本应是一种健康、绿色、环保的消费,而非时尚。

“乐活是又一个被媒体推向公众的时尚标签。”李孟夏说,“对那些迷失在消费与物质空间里面的人们,这样的标签能够很快起到相应的催眠和稳定作用。”

的确,乐活作为一个具有思想性、文化性的概念为中国内地的大众所普遍认识时,最根本的动力是时尚产品的推广。在讯息发达、产品丰富、广告充斥的时代里,人们面临着多元的消费选择,选择的自由带来了选择时的茫然无措。

正是这样的现状要求我们必须通过某种特定的选择装饰自己,进而跨入某一阵营或与其隔离。你可以选择穿高档名牌进入上流阶层,或者穿上中档品牌标榜中产,再或者拒绝品牌显示你对消费社会的鄙夷。生活中与此相类似的选择太多了,无所谓对错,只是不同的生活态度。然而,于有形或无形中、于有意或无意间,标签的作用都会即时呈现。

以前标榜自己是小资、雅皮、BOBO的人都是如此,选择就意味着将自己划归到了某个群体。这次的乐活也毫无例外地遵循了同样的轨迹。

李孟夏认为,之所以人们急于去进入某个群体,是因为他们期待着能够从中“寻求群体的身份认同和安全感”,从瞬息万变、纷繁复杂的社会中找寻一个打通人际关系的捷径。

所以,当乐活来临时,就像其他的概念一样,迅速成为人们的快速时尚消费品。

事实上,大众对乐活的理解几乎全部来自于时尚媒体靓丽的版面,以及版面广告所推荐的产品。

2006年,“乐活”以年度新锐词汇的姿态登上一些内地媒体年度排行榜。在百度搜索有关乐活的词条时,我们大概可以找到200多万个相关的中文网页。

正是在这里,内地对乐活的诠释与其发源地出现了偏离。

“在国外,乐活最初源自于有机食品店。而有机店从一出现就不是为富人设置的。相反,他们会走社区的路线,或者设立在大学附近,培养年轻人的消费习惯。”在德国生活了6年的金女士说,她是北京“乐活城”的典型客户。

在欧美国家,引发LOHAS风潮的首发阵地并不是高端的时尚产品,反而是与大众生活息息相关的有机食品店的迅速成长。

如果在这样的基础上追溯乐活族而坚持对消费者做一个大致的群体归类的话,可以发现,美国的乐活一族集中在战后“婴儿潮一代”(the Boomers)。

来自台湾的资深时尚工作者马念慈解释道,因为“婴儿潮一代”的长辈们经历过战争,战后,这些长辈慢慢积累了一定的资产有了一定的社会地位。衣食无忧的时候,他们反而会问自己的内心,自己所需要的到底是什么。结果是——自然的生活。

耳濡目染,“婴儿潮一代”沿袭了这种生活方式,他们发于本心地去追求绿色的环境、健康的食品,却从来都是不刻意、不做作。乐活的确含有“快乐生活”之意。一旦你的体验之旅要用“苦苦的”来形容,那么这势必不是乐活,至少不是乐活的本意。

如此一来,乐活也好,已经消却的小资、BOBO也罢,从欧美辗转到内地,却与它本来的意味渐行渐远。

利润空间

其实,在美国,LOHAS也并不仅仅限于有机食品。它就像无所不包的“乾坤袋”,隐藏着巨大的利润空间。

据美国研究和推介乐活现象的LOHAS Journal杂志2007年度的资料显示,美国大概有6800万人口有LOHAS的消费倾向,市场规模约2084亿美元,其中生态的生活模式市场为838亿美元,健康的生活模式市场为508亿美元,个人发展市场达273亿美元。

而LOHAS风潮引爆日本也是商业利润的驱动。2005年2月,日本市场研究机构E-Square协同美国自然营销研究所NMI(Natural Marketing Institute)对日本市场进行了一项调查。调查表明,约有3834万人,占其总人数1/3比重的日本人可被归属为LOHAS人群。这部分人有显著的“三高”特质——年龄高、学历高、收入高,他们关心社会和环境,重视品牌和趋势,只要是具有健康和环保概念的品牌或商品,他们愿意支付比一般商品贵得多的价格。

继日本之后,同样是2005年,LOHAS之风迅速刮到台湾,统一集团旗下的统一有机、永丰余集团旗下永丰余生技和台塑集团旗下台塑生技等均加入进来,发掘有机饮食市场的商机。然而,在马念慈看来,台湾的乐活已经显得有些形式主义,如侧重于包装和设计等。

相比之下,在香港这样一个流行文化密度集中、崇尚品牌的城市,乐活顷刻间便嗅到了时尚。在香港,乐活代表着奢华,而以明星代言的形式使其迅速成为时尚媒体的热点议题。

传播的过程正是如此,人们根据自己所需,以自己擅长的方式有选择的对概念进行过滤。在港台,迅速铺开的是以乐活为名、贯遍犄角旮旯的时尚元素。

2006年年末,香港第一家大型有机食品店Three Sixty在中环开张,让中上阶层消费人群兴奋不已。中国内地也正在形成一个类似的消费市场。

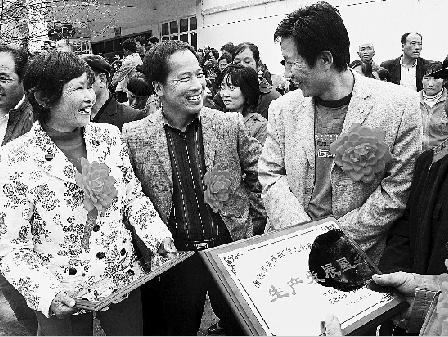

“我不是乐活族,我是一个商人。”乐活城总经理余崇正强调自己的角色。2006年9月,他和朋友一起开办了北京第一家有机生活馆,尽管目前还在赔钱,但是他坚信,总有一天这个行业会洗牌。余崇正在等待中国市场的打开。

在乐活城,消费者购买的可能仅仅是西红柿、马铃薯、鸡蛋等,其花费或许是四倍或者更多于普通超市、菜市场的价格,然而这些并不足以让消费者当作时尚来炫耀。

当然,也有越来越多的产品在乐活的包装下进行出售,而这些,似乎早就与LOHAS代表绿色、健康的本意相去甚远。

比如,一款手机不久前配合平面媒体推出了一期冠以“乐活·新主张”之名的促销别册。另外一个品牌的笔记本电脑也已被包装为“乐活精英们享受品质生活的点睛之笔”。

对此,曾在绿色和平组织工作过的环保人士贺先生表示:“广告都是在敦促消费者迅速消费、迅速更换。但是,笔记本电脑的电池会造成污染,而手机消费的更新更快,所产生的污染更加严重,这些厂商在环保方面应该有更实际的行动。”

不过,此时的乐活俨然是一个楔子,不偏不倚、不早不晚地打中了中产阶层的消费心理。

北京新近开盘的某住宅项目有一段耐人寻味的企业宣传文案:“乐活族(LOHAS)和白领精英以及SOHO、BOBO族不同,乐活族(LOHAS)就像是社会中层的缩影,在‘小资’、‘中产’已经被叫滥的今天,用另一个词汇——乐活,来延续这种情怀,释放心中的绿色。”

问及中国的“乐活族”,《LOHAS健康时尚》副出版人Kelly认为,他们是“高学历(或许有海外留学背景,因为乐活的概念是舶来品)、高收入、独立自主的都市人”。名表、华服和化妆品在选择过ELLE、VOGUE或者《时尚先生》这样的时尚杂志后,又再次登上《LOHAS健康时尚》的广告页面,“乐活”则是这些品牌最新的诉求。

然而也很可能是这个人群中的某一部分,正在迫不及待地延续这种地产商的乐活情怀。他们乐于接受类似的时尚标签。因为即使是时尚的瞬间,也毕竟光彩照人。

以乐活的名义去购买被冠之以乐活之名的手机、汽车、笔记本电脑,并将其看作是自己步入乐活一族的标志,这样的群体或许并没有理解乐活真正的含义,或许的确是在借时尚的标签进行刻意的标榜。

迄今为止,这种现象只是存在于中国。

乐活式的炫耀性消费

“只有中国人才会将乐活与身份、时尚、炫耀、道德优越感联系起来。”在德国生活6年后,金女士回国从事公关行业,对乐活在中国的演绎她颇有感触,“中国人还是有暴发户心态。”

在她看来,内地的乐活带有几分荒诞。一来时尚产品、高昂价格成为乐活的第一诉求,二来道德的优越感能招徕一批乐此不疲的炫耀者。滑稽的是,他们却不知乐活为何物。

“就像有机店一样,乐活的普及需要一个过程。我们要做的就是支持它。”金女士说。

让她有此感叹的是10年前德国有机店普及时走过的艰难道路。当时,她居住的小区里最初开的有机店很快就倒闭了。由于价格高、概念没有普及,自然没有消费者支持。但是随着居民对有机食品了解的增多,有机店又重新回来,并迅速为市民接受。

理念的普及各地有所不同,但是也有共性。

在朋友劝说下,35岁的外贸公司职员李琳两年前开始关注有机食品。“品质有保障。”李琳说。她还经常向周围的朋友推荐一种南瓜籽油,250毫升,差不多相当于一玻璃瓶可乐容量,售价七八十元人民币。

但被问到“乐活”是什么的时候,李琳表示略有耳闻,实际上她也并不希望莫名其妙地将自己归为乐活族。

其实,在美国也很少有网站或者其他媒体提及LOHAS,倒是处处可见“绿色”、“有机”等字样。

这也是李怡在中国推广乐活概念时首先考虑的问题。李怡,“时尚乐活网”的创办者、时尚健康饮食作家,在美国工作生活了十多年。她说,“我们的网站之所以不想叫LOHAS,就是希望它是一种更能让大多数人慢慢接受的生活方式,而不是一小部分有钱人。”

消费时代、媒体炒作、时尚标签,这的确是乐活在中国的状态。然而,也有人试图让这个扭曲了的概念回归本位。

“乐活不是一个短期的时代现象。可能现在看来它只是一个时尚的标签,但这恰恰是因为我们对它的理解还远远不够。”马念慈坚信乐活不会停留于口号。

她认为乐活是一个人的内心修养、一个社区的概念,而非阶层的范畴。在这样的前提下,乐活归根于生活的本性——天然的生存和生活状态,而非时尚的艳炫。

马念慈拒绝将乐活污名化,也拒绝将时尚污名化。“你可以选择时尚的乐活,也可以选择垃圾分类式的乐活。”作为时尚媒体工作者,她选择“不卑不亢”。

同时,认为乐活是时尚标签的李孟夏则取道“信而不迷”,可以选择、可以拒绝,但不可以盲从。如此看来,二者却似殊途同归。

但无论如何,李孟夏还是相信,即便乐活是传媒和商家合作创造的商业概念,商品本身还是给了我们更加多元的选择。“多元消费带来了民主的氛围。不管以怎样的外衣呈现,消费时代确实推动了经济发展,甚至民主建设的进程。”

与小资、雅皮、中产、BOBO等诸多概念一样,乐活确实是又一个时尚的符号、消费的标签,也确实是又一个我们仅学到皮毛的欧美概念。但是就其绿色、天然、追求本性的根源来看,乐活应该能够经得起这样的炒作。

可以肯定的是,乐活必定不是最后一个发源欧美、传到日本、流于港台、再引入内地的名词。更加肯定的是,下一个名词仍然要走这样过滤的程序。我们所期待的,或许不应是乐活之类概念的永存永续、形式的中规中矩,而是对其精髓的贪婪吮吸。

按照这样的逻辑,倘若以时尚的形式可以更快、更广、更好的推广乐活之真义,我们何乐而不为呢?

京公网安备 11010202007241号

京公网安备 11010202007241号