“妈妈,我们未来见”,伴随着女儿的期盼,患胰腺癌病亡的重庆女作家杜虹的遗体被冷冻。杜虹期待将来能够通过解冻、移植等步骤“死而复生”。

这一梦想真的能够实现吗?冷冻人体尤其是人脑,是科学实验还是商业骗局?现代医学距离科幻还有多远?

冷冻大脑,能否“穿越时空”?

61岁的杜虹是知名科幻小说《三体》的编审之一。据报道,这是我国首例参与人体冷冻保存以待“复活”的案例。

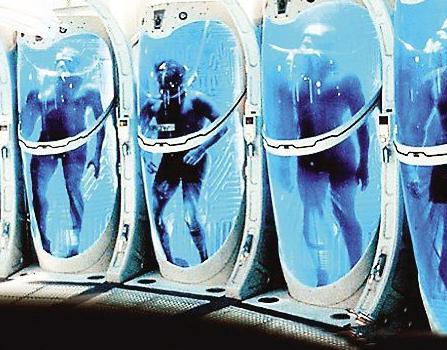

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所在读博士魏景亮,是此次人体冷冻手术中负责联络沟通的主要志愿者。据他介绍,2015年5月30日,杜虹离开人世后不久,医生即对其遗体注射相关药物,启动冷冻过程。经过灌注、降温、“玻璃化”的遗体,被送到位于美国阿尔科基金会总部。头部被分离保存在零下196摄氏度的液氮下,接受长期护理和保存。等待未来的科技能解冻头部、再造身体,实现“复活”。

“这次冷冻遗体耗时1个多小时。家属支付费用为12万美元,包括头部保存费用5万、手术费3万,美方人员食宿经费4万美元。”魏景亮告诉记者,根据合同,只要条件允许,阿尔科公司将无限期保存遗体,并负责未来可能出现的复活过程需要的费用。

魏景亮说,冷冻前的身体处理过程,并不是匪夷所思的高科技手段,其实一些环节用到的药品和器械都是比较常规的。

阿尔科基金会网站提供的数据显示,截至今年8月31日,基金会有会员1027名,保存有141具经过冷冻的人体。

魏景亮向记者展示了一封64位科学家签署的关于人体冷冻的公开信。信件称,人体冷冻是一项合法的以科学为基础的努力尝试。考虑到技术发展,完全有理由相信,在现今可以达到的最佳情况下进行的人体冷冻,能够保存足够的神经系统信息,进而使得一个人最终能够完全恢复健康。

“随着科技发展和医学进步,人类对于死亡的概念在刷新,冷冻遗体是最有可能保存情感、记忆等物理信息的方式。”魏景亮说。

只管“冻”不管“活”,讨论质疑声音四起

据悉,目前世界上提供冷冻人体业务的机构还不多,且价格高昂。现阶段,这些机构能操作的只有冷冻和保管步骤,“复活”尚未被提上议程。魏景亮坦承,至于以后采取什么方式解冻,现有的机构还没有考虑。各个机构也没有对未来的“复活”做出任何承诺。

古埃及文明认为,人体只是灵魂暂时入驻的一艘船,也类似于东方文明所谓的“臭皮囊”,当灵魂离身体而去,死亡随之而至。死后如果能保持身体不腐朽,并葬于尽可能接近天的高处,则可以实现死而复生。于是,几千年前的古埃及人就发展出尸体防腐技术,并创造出高超建筑技术,为人类遗留下木乃伊和金字塔两大奇迹。

在东方,古印度文明认为人可以有前世、今世和来世,人只要按着一定规程修行就可以实现三世往复循环,长生不老。据说,这种说法也曾传到古希腊并被接受。

在古代中国,人们相信正确的修行可以实现长生不老,如《内经 上古天真论篇》所描述“上古有真人者,提挈天地,把握阴阳,呼***气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时”。然而,现实是冷酷的,真人神仙仅存在于美好的传说,于是人们退而求其次开始追逐长生不死药,其中最大闹剧当属雄才伟略的始皇帝。到了魏晋,道家认为,“金性不败朽,(服之)寿命得长久。”炼丹术兴起,以五石散为代表的重金属矿物不死药成为上流社会的新宠。到了唐***展到极致,据说21位皇帝中有6位因服用丹药中毒而丧命。

据魏景亮介绍,杜虹的家属与阿尔科基金会签署了一本长达54页的合同,合同中除详细规定了手术流程、费用和阿尔科基金会永久保存人体的承诺外,绝大部分篇幅向家属讲明了人体冷冻可能出现的风险和技术上不尽如人意的地方。杜虹家属也向律师咨询了这一合同的合法性。

中国有人参与冷冻遗体的消息传出,引发了学界乃至社会的关注,探讨质疑声四起。

“我根本无法想象在零下196摄氏度保存的头部是什么样子。”中华医学会创伤学分会侯任主任委员、中国医师学会神经外科分会副会长江基尧曾经率先使用“超深低温技术”治疗脑缺血性疾病,他表示,相比于其他任何一种细胞,脑神经细胞尤其“娇嫩”,耐缺血缺氧的时间非常短暂,在常温下4到6分钟就会发生不可逆损伤,难以想象在液氮中保存,更从未有过复温的探索。“这并不是医学的范畴,而是一种商业行为。”

“退一万步,即便我们可以使神经细胞冷冻复苏,神经系统是一个无比复杂的网络,必须无数个神经元协同作用。”上海交通大学讲学教授杨国源说。

“而且,重建人体的中枢神经系统,现在还没有技术可以实现。”中华医学会器官移植学分会副主任委员、解放军器官移植学专业委员会主任委员朱有华教授表示,“头部移植最大的难关在于脊髓。目前,国际上能做的器官移植我国都可以开展,能换肝肾肺等各种器官,但是‘换头术’仍然太过遥远。”

至于经过了冷冻复苏后的病人会保留多少之前的记忆和人格,业内多位专家表示都还只能臆测。

决定生死,科学试验如何面对伦理挑战?

“我不认识杜虹,但是关注她和家人的选择,钦佩这种先驱性的探索和尝试。”雨果奖得主、《三体》作者刘慈欣告诉记者,“但是我认为,以目前的科学技术水平,要‘复活’冷冻中的人体面临巨大障碍。”

刘慈欣表示,冷冻人体意味着人类尝试去“跨越时间”,目前治不了的疾病在未来可能得到医治。“在科幻小说中,跨越时间可以有许多种方法,冷冻人体只是其中一种。”

在刘慈欣看来,死亡是人类必然面临的结局,如果未来一旦有技术可以实现“永生”,那将是一件“非常可怕的事情”。

这一梦想真的能够实现吗?冷冻人体尤其是人脑,是科学实验还是商业骗局?现代医学距离科幻还有多远?

冷冻大脑,能否“穿越时空”?

61岁的杜虹是知名科幻小说《三体》的编审之一。据报道,这是我国首例参与人体冷冻保存以待“复活”的案例。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所在读博士魏景亮,是此次人体冷冻手术中负责联络沟通的主要志愿者。据他介绍,2015年5月30日,杜虹离开人世后不久,医生即对其遗体注射相关药物,启动冷冻过程。经过灌注、降温、“玻璃化”的遗体,被送到位于美国阿尔科基金会总部。头部被分离保存在零下196摄氏度的液氮下,接受长期护理和保存。等待未来的科技能解冻头部、再造身体,实现“复活”。

“这次冷冻遗体耗时1个多小时。家属支付费用为12万美元,包括头部保存费用5万、手术费3万,美方人员食宿经费4万美元。”魏景亮告诉记者,根据合同,只要条件允许,阿尔科公司将无限期保存遗体,并负责未来可能出现的复活过程需要的费用。

魏景亮说,冷冻前的身体处理过程,并不是匪夷所思的高科技手段,其实一些环节用到的药品和器械都是比较常规的。

阿尔科基金会网站提供的数据显示,截至今年8月31日,基金会有会员1027名,保存有141具经过冷冻的人体。

魏景亮向记者展示了一封64位科学家签署的关于人体冷冻的公开信。信件称,人体冷冻是一项合法的以科学为基础的努力尝试。考虑到技术发展,完全有理由相信,在现今可以达到的最佳情况下进行的人体冷冻,能够保存足够的神经系统信息,进而使得一个人最终能够完全恢复健康。

“随着科技发展和医学进步,人类对于死亡的概念在刷新,冷冻遗体是最有可能保存情感、记忆等物理信息的方式。”魏景亮说。

只管“冻”不管“活”,讨论质疑声音四起

据悉,目前世界上提供冷冻人体业务的机构还不多,且价格高昂。现阶段,这些机构能操作的只有冷冻和保管步骤,“复活”尚未被提上议程。魏景亮坦承,至于以后采取什么方式解冻,现有的机构还没有考虑。各个机构也没有对未来的“复活”做出任何承诺。

古埃及文明认为,人体只是灵魂暂时入驻的一艘船,也类似于东方文明所谓的“臭皮囊”,当灵魂离身体而去,死亡随之而至。死后如果能保持身体不腐朽,并葬于尽可能接近天的高处,则可以实现死而复生。于是,几千年前的古埃及人就发展出尸体防腐技术,并创造出高超建筑技术,为人类遗留下木乃伊和金字塔两大奇迹。

在东方,古印度文明认为人可以有前世、今世和来世,人只要按着一定规程修行就可以实现三世往复循环,长生不老。据说,这种说法也曾传到古希腊并被接受。

在古代中国,人们相信正确的修行可以实现长生不老,如《内经 上古天真论篇》所描述“上古有真人者,提挈天地,把握阴阳,呼***气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时”。然而,现实是冷酷的,真人神仙仅存在于美好的传说,于是人们退而求其次开始追逐长生不死药,其中最大闹剧当属雄才伟略的始皇帝。到了魏晋,道家认为,“金性不败朽,(服之)寿命得长久。”炼丹术兴起,以五石散为代表的重金属矿物不死药成为上流社会的新宠。到了唐***展到极致,据说21位皇帝中有6位因服用丹药中毒而丧命。

据魏景亮介绍,杜虹的家属与阿尔科基金会签署了一本长达54页的合同,合同中除详细规定了手术流程、费用和阿尔科基金会永久保存人体的承诺外,绝大部分篇幅向家属讲明了人体冷冻可能出现的风险和技术上不尽如人意的地方。杜虹家属也向律师咨询了这一合同的合法性。

中国有人参与冷冻遗体的消息传出,引发了学界乃至社会的关注,探讨质疑声四起。

“我根本无法想象在零下196摄氏度保存的头部是什么样子。”中华医学会创伤学分会侯任主任委员、中国医师学会神经外科分会副会长江基尧曾经率先使用“超深低温技术”治疗脑缺血性疾病,他表示,相比于其他任何一种细胞,脑神经细胞尤其“娇嫩”,耐缺血缺氧的时间非常短暂,在常温下4到6分钟就会发生不可逆损伤,难以想象在液氮中保存,更从未有过复温的探索。“这并不是医学的范畴,而是一种商业行为。”

“退一万步,即便我们可以使神经细胞冷冻复苏,神经系统是一个无比复杂的网络,必须无数个神经元协同作用。”上海交通大学讲学教授杨国源说。

“而且,重建人体的中枢神经系统,现在还没有技术可以实现。”中华医学会器官移植学分会副主任委员、解放军器官移植学专业委员会主任委员朱有华教授表示,“头部移植最大的难关在于脊髓。目前,国际上能做的器官移植我国都可以开展,能换肝肾肺等各种器官,但是‘换头术’仍然太过遥远。”

至于经过了冷冻复苏后的病人会保留多少之前的记忆和人格,业内多位专家表示都还只能臆测。

决定生死,科学试验如何面对伦理挑战?

“我不认识杜虹,但是关注她和家人的选择,钦佩这种先驱性的探索和尝试。”雨果奖得主、《三体》作者刘慈欣告诉记者,“但是我认为,以目前的科学技术水平,要‘复活’冷冻中的人体面临巨大障碍。”

刘慈欣表示,冷冻人体意味着人类尝试去“跨越时间”,目前治不了的疾病在未来可能得到医治。“在科幻小说中,跨越时间可以有许多种方法,冷冻人体只是其中一种。”

在刘慈欣看来,死亡是人类必然面临的结局,如果未来一旦有技术可以实现“永生”,那将是一件“非常可怕的事情”。

国家人类基因组南方研究中心伦理学部主任沈铭贤研究员表示,目前,我国法律并没有禁止人体冷冻和长期保存的规定,但是,这一行为探索打破生命周期,对医学伦理形成了巨大挑战。

京公网安备 11010202007241号

京公网安备 11010202007241号